不怕死就别看?看了更怕死

本期谣言主题为——解密健康养生、疾病类"谣言"。

本期谣言报告选取2015年4月10日至2015年6月5日周举报数排名前100的“谣言”文章共600篇

六大“谣言主题”

- 金钱(169篇)

- 健康养生、疾病(155篇)

- 人身安全(117篇)

- 政治、政策相关(104篇)

- 社会秩序(90篇)

- 呼吁求救(86篇)

(注:一篇“谣”文或涉多个谣言主题,所涉谣言均已被微信辟谣中心进行处理)

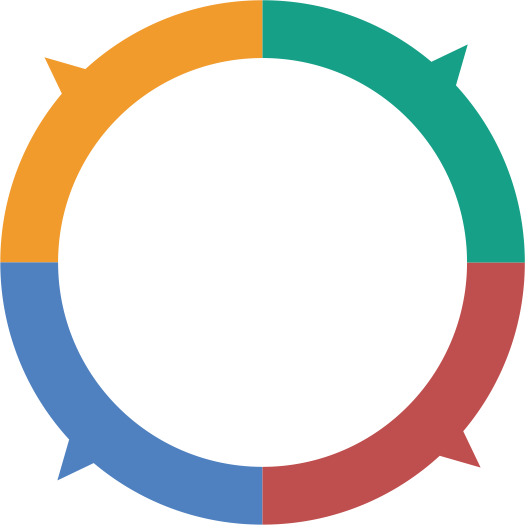

“谣言”主题分布图

(4月10日——6月5日)

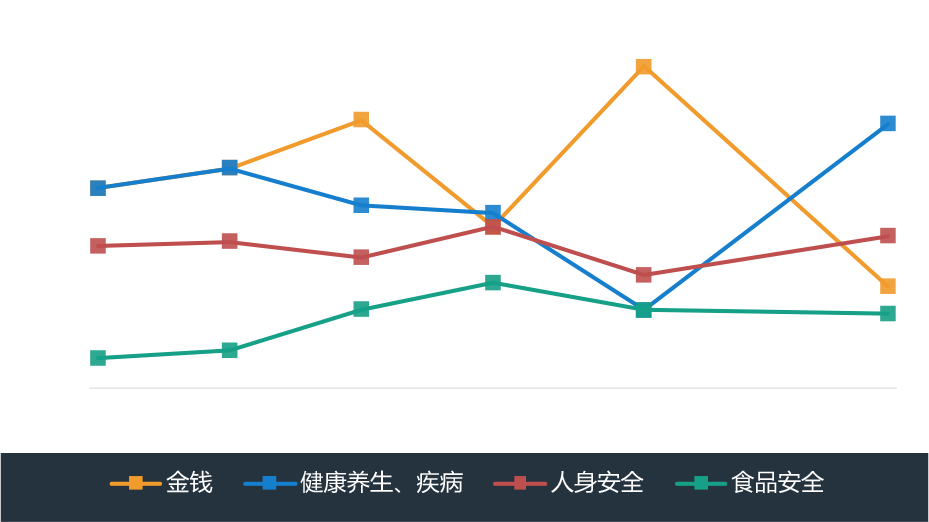

谣言主题占比趋势图1

图1,金钱类和健康养生、疾病类主题波动范围在20%左右,人身安全和食品安全类“谣言”主题较稳定,波动幅度在10%以内。

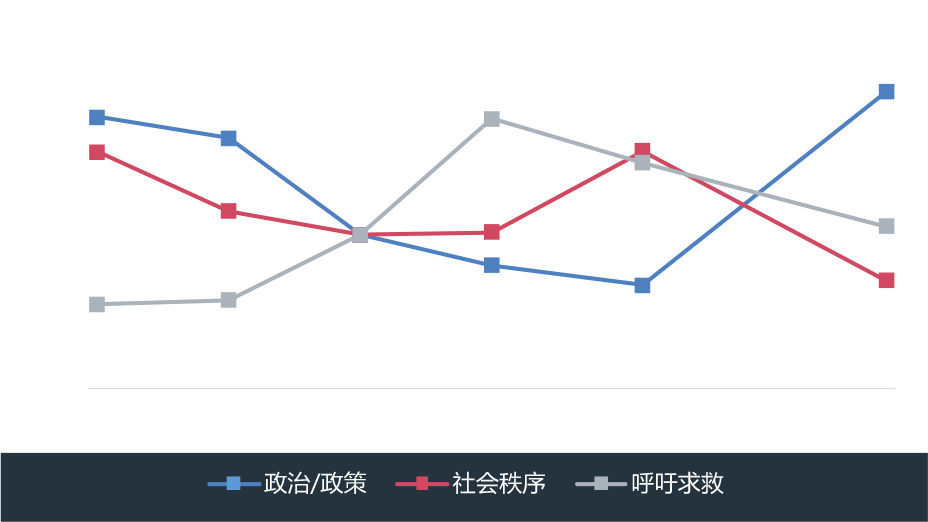

谣言主题占比趋势图2

图2,社会秩序、呼吁求救类主题波动范围在5%到20%之间,政治/政策相关类主题则逆势上涨到20%左右。

(以上两图横轴以4月17日、4月24日等一日表示一周绘出这折线图)

研究发现,健康养生、疾病主题“谣言”在引起读者恐慌情绪和死亡焦虑上有着不容小觑的能力。下面我们将对其进行大揭秘。

超过三分之一(32.2%)的疾病、健康类谣言都涉及食品安全。在这些谣言里,生病是因为吃了不健康的食物,例如含有激素、致癌的牛奶;含有重金属和寄生虫的小龙虾等。

在与疾病和健康相关的谣言中,30.8%都提到了癌症。癌症因其致死率高,治疗过程痛苦,常见,病因复杂等原因,成了谣言们信手拈来的一种简单好用的大杀器。

人们的安全感从何而来?答案是我们熟悉的事物——在熟悉的环境中我们感到安全,和熟悉的人在一起我们感到安全。而谣言,就是要剥离你的安全感,告诉你平时食用、使用时未加思考的东西,突然变成了致命毒药。

对技术的恐惧,很多时候来源于不了解。未知的事物总是让人不安,那些如在云端的科技,也就常常让人觉得无法掌控。

多年以来,一部分国人一直将日本和美国当作假想敌。谣言也不忘了利用这种心理,让日本和美国背黑锅。例如《小龙虾是一种虫》等。

74%的健康养生、疾病类主题谣言都用了感叹式标题:如《不要再吃鸡蛋!一个养鸡场老板女儿带血的忏悔和劝告!!!》;27%的健康养生、疾病类主题谣言都用了命令式标题:如《医院开会被偷拍,全中国人民惊呆了,往死里传!》。这些感叹式和命令式标题都抓住了文章要点,并且通过强烈的表达方式来告诉读者“我很重要!快点开我!”

文章中感叹号“!”大行当道。感叹号的大量使用其实体现了文章作者主观情感的注入,这使文章有失中立、客观的立场。无语、死定了、无法忍、呵呵、惊呆了等词语的大量使用体现了文章口语化严重的特点,这不符合专业写作的要求,因此文章的科学性和严谨性大打折扣。

“谣言”文章如《不要再吃鸡蛋!一个养鸡场老板女儿带血的忏悔和劝告》 中,诸如“对不起,我们错了”、“我也会力劝家人改行”的语句看似饱含真情实感,实则想要感动读者,以引发共鸣,最终唤起读者的恐慌情绪,让读者不得不转。

谣言们深知视觉语言的直观与强大,大量使用图片和视频佐证自己的论点。涉及疾病健康类的谣言,在使用图片视频时的一个共同点便是:想尽办法恶心你。

文章结尾不忘来几句温情的话,如“老朋友将此文分享到朋友圈,很多亲朋好友都会赞美和感激你的!”、“为了你爱的人,动动手指!让周围的朋友都了解吧! ”这类的温情脉脉的话语,目的是想激发读者的善良并促成实际的转发。

健康养生、疾病类主题“谣言”本身的含金量并不高,这些“谣言”难以通过文本实际有价值的内容来说服读者(中枢说服途径)。于是,“谣言”们采取了频频点明信息源来自专家学者或专业机构,如“中国银行”领导高层、美国国家癌症研究所、加拿大的肿瘤专家等让读者将“权威性”的线索与文本联系起来,进而说服读者相信它们(边缘说服途径)。

这些“谣言”文章里的信息源大都模糊,如“我朋友的父亲有幸参观了肯德基的鸡厂”,那么问题来了,鸡厂的具体位置在哪里?模糊的数据,一笔带过。如果读者没有进一步思索的话,很可能就会掉入了“谣言”的陷阱里。

激素催生技术、抗生素、硫化促进剂、矿物性毒化水体等专业术语的使用使这些“谣言”看起来“头头是道”。这些专业术语,非专业领域绝大部分读者根本看不懂,而且还会觉得很有道理。大量使用专业主语已经成为“谣言”们提升自己逼格的一大利器。

动机,有时比事实更重要。例如,你父母递给你一瓶饮料,你会毫不犹豫地喝了它,但陌生人递来,你可能就会三思了。这是因为,父母不太可能有害你的动机,但陌生人却可能。谣言就拼命地想伪装成你父母,不过这比较难,所以通常更像邻家大妈,语重心长地说这都是为你好。所以,谣言们一边传播着让人恐惧的信息,一边呼吁你为了家人和朋友转发。

谣言,往往会引起争议,于是在争议中为自己穿上道德的铠甲就显得尤为必要。例如在关于肯德基的谣言中,文末就高呼到“不管是爱国的中国人,还是爱国意识淡漠的中国人,总肯定是会为自己的孩子的身体健康要考虑的吧!拒绝洋快餐!!”表面上看,这句话呼吁地是为孩子的身体健康考虑,但其中“中国人”和“洋快餐”这样的对立词语,表明了作者在划分敌我、上纲上线。

为了强调食品有害,谣言们通常会细致地描写养殖环境的恶劣境况:鸡被关在狭窄的笼子里度过一生,被注射激素,甚至被迫“长”出三四只翅膀等,这些动物如此悲惨,吃了它们,似乎悲剧就会通过消化道转移到我们身上。这利用了人们的共情心理,无论动物的悲惨和我们的健康有没有科学的联系,一旦想到我们所吃的东西是如此不快乐,我们似乎也就快乐不起来了。于是有谣言呼吁,“没有买卖,就没有杀害”,强调杀生的因果报应,劝我们向肉食说不。

-

新婚姻法7月1日起:女人们可同时拥有俩老公了!

新婚姻法7月1日起:女人们可同时拥有俩老公了!

-

小龙虾不属于虾类,是一种虫子

小龙虾不属于虾类,是一种虫子

-

畜生!真他**不是人

畜生!真他**不是人

-

600所本科大学转型为职业技术学院名单公布

600所本科大学转型为职业技术学院名单公布

-

6月1日起,打麻将也要被查!

6月1日起,打麻将也要被查!

(一条热门的谣言常常会被多个公众号转发,我们将其在各个公众号上收到的举报数目进行合并后排序,得出近期“最热”的5条谣言。)

-

-

该谣言假借中央出台白皮书之名,称由于目前男女比例不协调,有38.86%的男性将会单身,为了解决这一问题,避免发生社会暴乱,“由人事部、常务委员会、政治协商代表共同决定,由中国宪法和婚姻法明文规定从7月1号开始,可以实行一妻多夫制。”并且当婚姻出现问题时,妻子有权休掉任何一位丈夫。

该谣言假借中央出台白皮书之名,称由于目前男女比例不协调,有38.86%的男性将会单身,为了解决这一问题,避免发生社会暴乱,“由人事部、常务委员会、政治协商代表共同决定,由中国宪法和婚姻法明文规定从7月1号开始,可以实行一妻多夫制。”并且当婚姻出现问题时,妻子有权休掉任何一位丈夫。

-

该谣言并没有太“高超”的伪装技巧,很容易就能识别出它是谣言,因为其所言政策出台的可能性很低。但该谣言却是近期最热的一条,得到了广泛传播,原因主要是它涉及两性话题,提到了男女比例失调这一现实困境,并给出了一个颠覆常理的解决方法。

该谣言并没有太“高超”的伪装技巧,很容易就能识别出它是谣言,因为其所言政策出台的可能性很低。但该谣言却是近期最热的一条,得到了广泛传播,原因主要是它涉及两性话题,提到了男女比例失调这一现实困境,并给出了一个颠覆常理的解决方法。

-

-

小龙虾是日本侵华时,为了处理大量尸体而引进的物种——它们食腐,生长环境肮脏,体内含有大量有毒物质、细菌和寄生虫,长期食用会造成癌症、肺吸虫等可怕疾病。该谣言呼吁大家不要再食用小龙虾,并且转发给身边的人。

小龙虾是日本侵华时,为了处理大量尸体而引进的物种——它们食腐,生长环境肮脏,体内含有大量有毒物质、细菌和寄生虫,长期食用会造成癌症、肺吸虫等可怕疾病。该谣言呼吁大家不要再食用小龙虾,并且转发给身边的人。

-

这条谣言的传播,契合了人们获取自身需要信息的动机。 食品安全、疾病健康类的话题,一向为人们所关注,因为其和人们的人身安全与切身利益息息相关,属于基本需求。这条谣言虽然耸人听闻,却也说得头头是道。通过日本解密档案,讲述了一个人们难以想到的故事,又通过各种数据和环保总工之口,为小龙虾的脏提供了佐证,让人一时难以反驳,从而宁可信其有。

这条谣言的传播,契合了人们获取自身需要信息的动机。 食品安全、疾病健康类的话题,一向为人们所关注,因为其和人们的人身安全与切身利益息息相关,属于基本需求。这条谣言虽然耸人听闻,却也说得头头是道。通过日本解密档案,讲述了一个人们难以想到的故事,又通过各种数据和环保总工之口,为小龙虾的脏提供了佐证,让人一时难以反驳,从而宁可信其有。

-

-

26张图片几乎全是小孩子照片,记录了他从生病前的活泼可爱,到治疗时的引人同情,最后到去世时的凄惨恐怖,而文字则描述了从生病就医到死亡的整个过程,述说了当地医院和医生如何轻描淡写误诊病情,如何不负责任延误病情,如何武断专横阻止转院,如何贪得无厌收取钱财,如何花言巧语推卸责任,如何支吾搪塞隐瞒真相。(注:被大量举报,但真实性尚未能确认)

26张图片几乎全是小孩子照片,记录了他从生病前的活泼可爱,到治疗时的引人同情,最后到去世时的凄惨恐怖,而文字则描述了从生病就医到死亡的整个过程,述说了当地医院和医生如何轻描淡写误诊病情,如何不负责任延误病情,如何武断专横阻止转院,如何贪得无厌收取钱财,如何花言巧语推卸责任,如何支吾搪塞隐瞒真相。(注:被大量举报,但真实性尚未能确认)

-

该谣言利用医患矛盾激烈的大环境,利用许多人对医院不满的大情绪,以触目惊心的照片、充满细节的文字和受害者的叙事角度为杠杆,轻轻挑拨,就激起了读者的同情心和利他主义动机,形成传播之势,获得了大量的阅读和转发。

该谣言利用医患矛盾激烈的大环境,利用许多人对医院不满的大情绪,以触目惊心的照片、充满细节的文字和受害者的叙事角度为杠杆,轻轻挑拨,就激起了读者的同情心和利他主义动机,形成传播之势,获得了大量的阅读和转发。

-

-

该谣言非常简单干脆,标题用一句客观陈述交代了主题,内文就只有学校名单,按省分列,全部都是三本独立学院,最后交代来源为百度文库。

该谣言非常简单干脆,标题用一句客观陈述交代了主题,内文就只有学校名单,按省分列,全部都是三本独立学院,最后交代来源为百度文库。

-

该谣言的传播利用了人们希望获取自身需要信息的动机。对于学生、家长或者刚毕业不久的人来说,学校的情况如排名、等级等变化,会是他们关心的信息。另外,分享本身具有收藏的功能,将这条信息分享出去,也相当于保存下来留待以后需要时查证。

该谣言的传播利用了人们希望获取自身需要信息的动机。对于学生、家长或者刚毕业不久的人来说,学校的情况如排名、等级等变化,会是他们关心的信息。另外,分享本身具有收藏的功能,将这条信息分享出去,也相当于保存下来留待以后需要时查证。

-

-

该谣言公布了一个新“规定”:6月1日起所有麻将馆都将被查处,60岁以下打麻将的一律逮捕拘留5天罚5000—10000元;享受国家低保、每年领粮补的农民,一经发现终身取消低保资格;国家公务员打麻将将被取消公务员资格。该谣言称此做法虽然有些矫枉过正,但还是利大于弊,呼吁大家转发告知更多人。

该谣言公布了一个新“规定”:6月1日起所有麻将馆都将被查处,60岁以下打麻将的一律逮捕拘留5天罚5000—10000元;享受国家低保、每年领粮补的农民,一经发现终身取消低保资格;国家公务员打麻将将被取消公务员资格。该谣言称此做法虽然有些矫枉过正,但还是利大于弊,呼吁大家转发告知更多人。

-

该谣言涉及生活中一个常见的娱乐活动,并宣称这件本来虽不算光荣、却也无伤大雅的活动突然将变得不合法,参与者将会受到严厉的处罚。如果这条“规定”真的出台,必然会让许多喜欢它的人惊出冷汗,不喜欢它的人拍手称快。转发分享,是表达关注、支持或反对的一种方式 ,在朋友圈中,褒贬不一、具有争议的信息比较容易引起大范围的转发,人们通过转发的形式,表达自己的观点和看法。该谣言不仅提供了一条充满争议的信息,还给出了鲜明的立场,更是容易引发人们的情绪,从而增加阅读量和转发量。

该谣言涉及生活中一个常见的娱乐活动,并宣称这件本来虽不算光荣、却也无伤大雅的活动突然将变得不合法,参与者将会受到严厉的处罚。如果这条“规定”真的出台,必然会让许多喜欢它的人惊出冷汗,不喜欢它的人拍手称快。转发分享,是表达关注、支持或反对的一种方式 ,在朋友圈中,褒贬不一、具有争议的信息比较容易引起大范围的转发,人们通过转发的形式,表达自己的观点和看法。该谣言不仅提供了一条充满争议的信息,还给出了鲜明的立场,更是容易引发人们的情绪,从而增加阅读量和转发量。

每看一篇“谣言”,仿佛都是在进行一场历险,读者常常经受着莫名的恐慌。更为糟糕的是,“宁可信其有”式的恐慌之后的转发会把这种恐慌情绪传递给更多的人。最怕的是这恐慌到最后并没有在实质上提升我们生活的质量,反而是导致没必要的精力浪费。因此,我们要在不遗余力地阻击“谣言”去阻止恐慌情绪的传播的同时,不断加快辟谣的步伐,让真相传播得更远。掌握了真相,才能真正让我们对生活的控制感增强,生活满意度也才能真正得到提升。

【报告简介】《微信“谣言”分析报告》由中山大学大数据传播实验室、微信、宏博知微合作推出,每月一期,旨在利用数据来分析微信“谣言”的类型特点、传播特征,并在此基础上一起协助网民们炼成“火眼金睛”,能够识别谣言、防范谣言和阻击谣言。

- 项目负责人:张志安、于霄、何凌南

- 本期报告执笔团队:胡灵舒、余丽君、何凌南

- 制图:知微大数据实验室

- 报告由中山大学大数据传播实验室、微信谣言过滤器、宏博知微合作推出